ハンガンの「別れを告げない」を読む 2025・4・3

1970年生まれ54歳の著者が、70年以上前の済州島四・三事件をどう小説に描いたのか、そんな関心から読んた。「別れを告げない」を読んだ。この事件が韓国現代史に、そしてジェノサイドが続き止まらぬ世界に投げかけているもの、を全身で受け止め、張り詰めて叙情に溢れた圧倒的な文体で、事件のときを生き延びた母から子への伝承を描ききっていることに鮮烈な印象を持った。

「書きながら、死から生へ、闇から光へと自分自身が向かっていることを発見した。光がなければ光を作り出してでも進んていくのが、書くという行為だと思う」と言う彼女は、「別れを告げない」という小説のタイトルは、決して哀悼を終わらせない、別れを実行せず、愛も哀悼も最後まで抱きしめていく決意、という意味なのだ」という。

あらすじ、作品の全体像については省略する、後に付ける、安田浩一氏の書評を参照されたい。ここでは、この作品を彩っている「雪」について書く。

雪が描かれている

ハンガンのこの小説には独特の雪の描写が何度も登場する。済州島には温暖なイメージがあるが、主人公キョンハの親友インソンに頼まれて向かった、あるじのいない実家がある済州島は中央に位置する漢拏山山岳地帯が深い雪に見舞われる所だ。そして、済州空港からインソンの家のある中山間の村に向かう海岸道路でも吹雪がキョンハを出迎える。

雪についての詳細な記述が始まる。「一つの雪片が生まれるためにはごく微細な埃か灰の粒子が必要だ、.・・・.雲は水の分子だけでできているのではなく、水蒸気に乗って地上から上ってくる埃と灰の粒子でいっぱいだというのだ。二個の水の分子が雲の中で結束して雪の最初の結晶を作り出すとき、その埃や灰の粒子が雪片の核になる。分子式に従って六個に分かれた枝を持つ結晶は、落下する途上で出会った他の結晶たちと結束をくり返す。.・・・何度もの結束によってできた枝の間には空間があるので、雪片は軽い。吸い取った音をその空間に閉じ込めて、実際に周囲を静かにする。枝たちが無限の方向に光りを反射するため、いかなる色も帯びず、白く見える。」子供の頃に読んただこうした書物による説明に続けて、正六角形や直六角柱など、雪や霰で異なる美しい結晶の写真への感動を記載している。

この後にも、「ひときわ大きな雪片が私の手の甲に舞い落ちた。雲の中から、1000メートル以上の距離を舞い降りてきた雪だ。その間に何度の結束を経て、こんなに大きくなったのか?それなのにこんなに軽いなんて。」

この作品はもともと「雪三部作」と称する連作小説の完結篇として書き出された、という。それだけに、「この冷たくまっこうから向かってくる、そしてはかなく消えていく美しい白いものたち」をハンガンはどうしても書きたかったのだろう。

いまひとつ、この作品に登場するのが、インソンから保護を頼まれたインコ。はかない生命を生きるか弱い鳥たちだ。雪はあの虐殺事件のときも舞っていた。そして鳥ははかない生命の懸命な営みを表す。

池澤夏樹「スティルライフ」の中の雪の描写

「別れを告げない」の雪の描写を読み、想起したのは、池澤夏樹氏の小説「スティルライフ」の中の雪の記述だ。記憶のかぎりでは、降る雪を下から見上げていると、自分が空に登っていくように感じるという比較的誰もが経験する感覚が描かれていた、と思っていた。だが、今読み返してみると、この場面も、作品全体で示されている自然について、その深淵にそった世界把握が語られていることが分かる。本の帯文には、「自分の前に現れた青年により世界を見る視線が変わって行った。彼が語る宇宙や微粒子の話に熱中する。彼が消えるように去ったあとも、彼を遥か彼方に光る微小な天体のように感じるのだ。・・・科学と文学の新しい親和。しなやかな感性と端正な成熟が生みだした、世界に誇りうる美しい青春小説の誕生」とある。

作品の中での雪についての描写は、こうだ。「音もなく限りなく降ってくる雪を見ているうちに、雪が降ってくるのではないことに気付いた。その知覚は一瞬にして、ぼくの意識を捉えた。目の前で何かが輝いたように、ぼくははっとした。雪が降るのではない。雪片に満たされた宇宙を、ぼくを乗せたこの世界の方が上へ上へと昇っているのだ。」

ハンガンの作品につながる雪の記述と言えよう。この小説の冒頭は、「この世界はきみのために存在すると思ってはいけない。世界はきみを入れる容器ではない。・・・でも、外に立つ世界とは別に、きみの中にも、一つの世界がある。きみは自分の内部の広大な薄明の世界を想像してみることができる。きみの意識は二つの世界の境界の上にいる。 大事なのは、山脈や、人や、染色工場や、セミ時雨などからなる外の世界と、きみのなかにあるひろい世界との間に連絡をつけること、一歩の距離をおいて並び立つ二つの世界の呼応と調和をはかることだ。たとえば、星を見るとかして」との導入の句で読者を引き込んでいる。雪を通じて、二人の作家は問いを投げかけている。私の読後感だ。

さて、人間はどこにいるのか?「人間は自然からの家出息子だ」とニーチェは言った(『悲劇の誕生』)。家に帰ることはない人間は内なる自然を抱えてさまよってきた。外部の広く深い自然に比して、あまりにも卑小で愚かな所業を歴史に刻んできたと現在の世界を見ても思わざるを得ない一方、この哲学者が「理性を持った特殊な生物としての人間の思惟の活動の運命」に触れながら、「しかし、そうしたものも究極的には、自然が持っている根源性という枠のなかでしかありえない」と提起している視点を見失わず、ハンガンの言うように「別れを告げない」、絶望せず、痛苦な飢えも希望に変えていく言葉に勇気づけられて何度でも起ち上がることが私たちには求められている。 2025年4月3日

「別れを告げない」書評 引き裂かれた島の記憶から光が

評者: 安田浩一 / 朝日新聞掲載:2024年06月01日

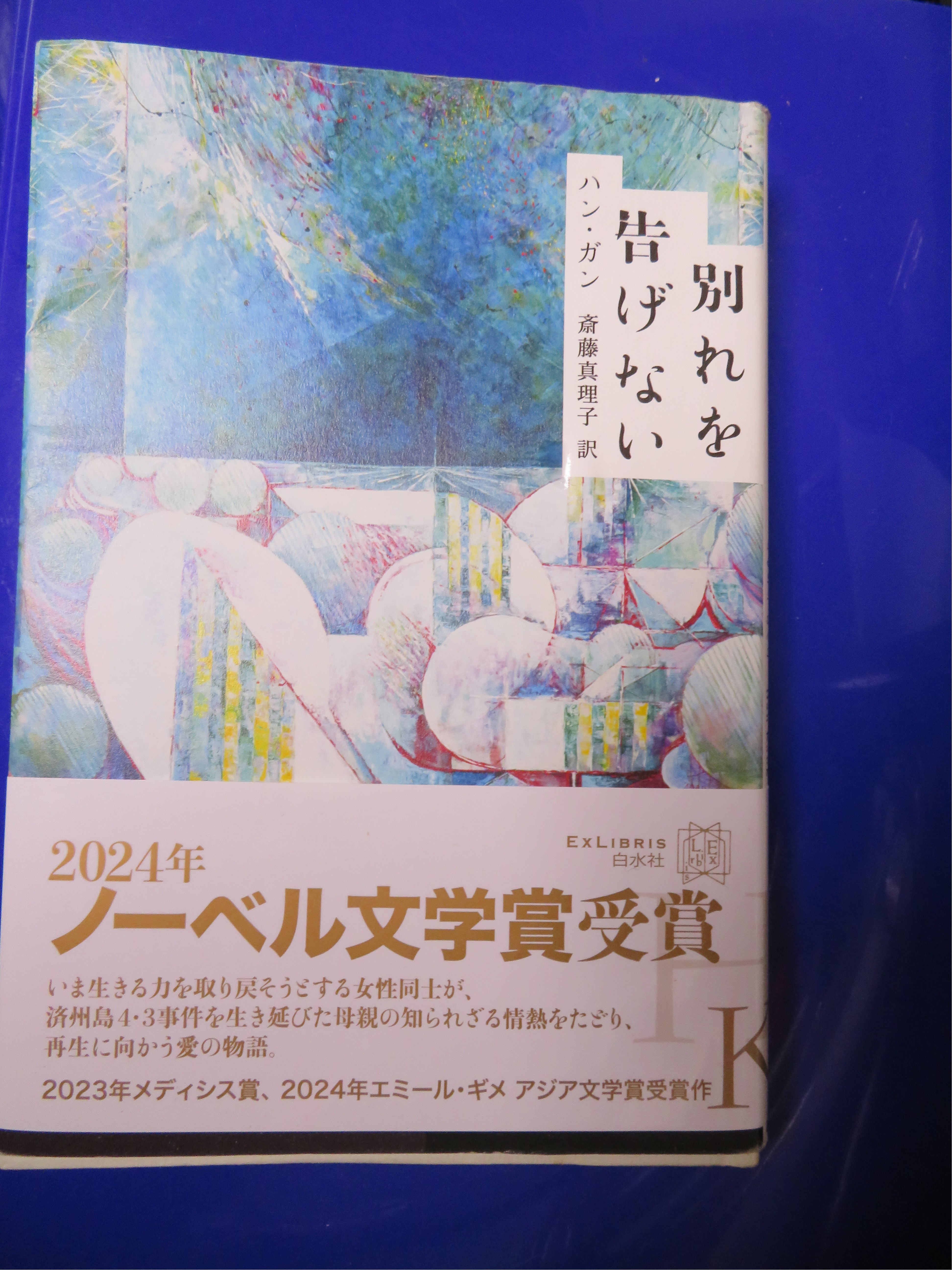

「別れを告げない (エクス・リブリス)」

著者:ハン・ガン

出版社:白水社

雪が降り続く。真っ白に染まった道に、哀切極まりない言葉が刻印されていく。雪がすべてを吸収し、空気までもが凍り付いてしまったような無音の世界。ピンと張りつめた緊張感ある文体が最後まで持続する。

物語は冒頭から不穏な空気に満ちている。主人公の小説家キョンハは、悪夢に追い込まれ、疲れきっていた。幽鬼のように生を綱渡りする日々。そんなある日、友人の映像作家インソンが指を切断した。病院に駆け付けたキョンハに、彼女は飼っている鳥の命を救うため、済州島の家まで行ってほしいと懇願する。

大雪に見舞われたその日、キョンハはソウルを発つ。済州島で見たのは、激しい吹雪の中に浮かび上がる深くて暗い歴史の闇だった。

リゾート地として知られる済州島は、血塗られた歴史を抱えている。「朝鮮半島の現代史上最大のトラウマ」とされる済州島四・三事件の舞台でもあるのだ。

1948年、朝鮮半島の南北分断に反対する民衆が済州島で武装蜂起した。これに対し、軍や警察、反共団体が「討伐」を決行。2万5千人から3万人もが虐殺された。その後、長きにわたって事件はタブー視され、地元住民も「アカ」のレッテルを貼られることを怖(おそ)れ、沈黙を通してきた。真相究明が進んだのは、87年の民主化以降だ。

この〝虐殺の島〟で、夢とも現実ともつかない風景が立ち上がる。入院しているはずのインソン、そして「四・三事件」を生き延びたインソンの母親が、記憶の糸を紡いでいく。小さな水滴が雪の結晶を生み出すように、事件の輪郭が浮かび上がる。「生きた抜け殻みたいな人」だと思われていた母親の痛みは、心と体を国家権力に引き裂かれた島の慟哭(どうこく)でもあった。

それでも暗闇の中にわずかな光が差し込む。

別れを告げない――タイトルにも込められた静かな決意は、痛みに満ちた残酷な記憶を、再生の物語へと導くのだ。

◇

Han Kang 1970年、韓国・光州生まれ。作家。著書に『菜食主義者』(李箱文学賞、国際ブッカー賞)、『少年が来る』など。

今回はfacebookに掲載したものを転載しました。